将軍家茂と虫歯のお話 ― 甘いもの好きの将軍と現代の予防歯科

みなさんこんにちは!

「お口の健康から全身の健康を創造する」

医療法人ユナイテッドうえはら歯科の上原です。

今日は少し歴史を交えながら、お口の健康についてお話しします。

若き将軍・家茂公の素顔

みなさんは徳川第14代将軍・徳川家茂(いえもち)公をご存じでしょうか?

幕末の動乱、その中心人物のひとりがこの家茂公です。

今年の大河では、渡辺謙さん演じる田沼意次や、生田斗真さんが演じる一橋治済のシーンが話題ですね。

一橋家からは後に15代将軍・徳川慶喜公が誕生しますが、その前に若き14代将軍となったのが紀州徳川家出身の家茂公です。

彼はわずか21歳で夭逝(ようせい)してしまいましたが、勝海舟らの記録によれば「聡明で優れた将軍」だったとのこと。しかも現代風にいえばイケメンで、人望も厚かったといいます。

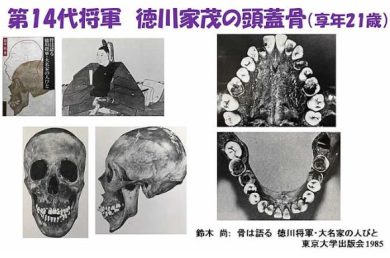

将軍家に残された“歯”の記録

歴史学者の鈴木尚先生によると、徳川将軍家の遺骨には特徴があるそうです。特に後期の将軍になるほど「細面(ほそおもて)」で、あごの発達が弱い傾向が見られるといいます。これは当時の食生活が柔らかいもの中心で、現代人と同じように顎の発育が不十分だったためと考えられます。

江戸時代の庶民は通常冷ご飯を食べてましたが、将軍は温かく柔らかいものを食べていたそうです。現代にもつながりますね。

家茂公の歯は、虫歯が多かったこともわかっています。実は甘いものが大好きだったそうで、これは意外にも現代人と変わらない悩みを抱えていたのかもしれません。

21歳の早すぎる死

家茂公は第二次長州征伐の最中、大阪城で病に倒れます。

死因については、喉の病気や胃腸疾患、さらにはストレスや脚気など、諸説あります。

もし彼が長生きしていたら歴史は変わっていたのではないか、と想像するのは歴史ファンの楽しみでもあります。特に奥方の和宮さまとの公武合体がさらに進めば、日本の近代化は少し違った形になっていたかもしれません。

虫歯はどうしてできる?

さて、ここで現代の私たちに戻りましょう。

「虫歯は甘いものを食べるからできる」

そう思っている方も多いでしょう。もちろんそれも一因ですが、実はそれだけではありません。

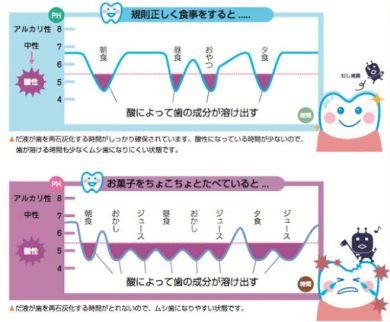

大切なのは 「食べ方の習慣」 です。

人が食事をすると口の中は酸性に傾きます。この酸が歯の表面を溶かしてしまうことで虫歯が発生します。ただし、唾液にはその酸を中和して口の中を元の状態に戻す力があります。

ところが、ダラダラと間食を続けたり、常に飴をなめているとどうなるでしょう?

口の中は常に酸性状態になり、唾液の中和が追いつかなくなります。結果として、虫歯リスクが高まるのです。

学生が学ぶ「ステファンカーブ」

この現象を歯科の世界では 「ステファンカーブ」 と呼びます。歯学部や歯科衛生士学校の学生は必ず学ぶ基礎知識です。

もしも家茂公がこのステファンカーブを知っていて、食後にはキシリトールガムを噛んでいたら…?

もしかすると虫歯は少なくなり、健康を保ち、歴史が変わっていたかもしれませんね。

歴史から学ぶ現代の予防歯科

私たちができることはシンプルです。

甘いものを食べるときは「時間を決めて」

ダラダラ食べを避ける

食後にはガムや歯磨きで口の環境を整える

定期的に歯科医院でチェック

こうした積み重ねで、虫歯を防ぎ健康な歯を守ることができます。

歴史上の人物から学べることは多いものです。家茂公の早逝は時代の病も関係していますが、現代の私たちは科学の力で予防が可能です。

うえはら歯科で一緒に予防を広めませんか?

呉市で予防歯科に力を入れている「うえはら歯科」では、現在歯科衛生士を募集しています。

国家試験を控えた歯科衛生士専門学校の学生さん

就職先を探している既卒の歯科衛生士さん

ブランクがあるけれど復帰したい方

明るい職場で、予防医療を一緒に学んでみませんか?

見学も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

📞 0823-34-4884

担当:受付 伊藤

歴史と現代をつなぎながら、みなさんのお口の健康を守る。

私たちはそんな歯科医院でありたいと思っています。

こちらをクリックしてください